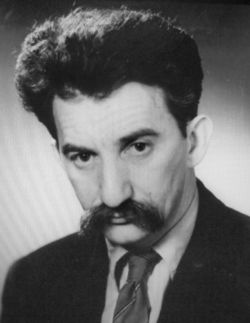

Лотман, Юрий Михайлович

Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) - российский литературовед, основоположник семиотики, писатель и переводчик.

Содержание |

Биография

Родился в семье юриста, выпускника Петербургского университета Михаила Львовича Лотмана (1882—1942) и его супруги Сары Самуиловны Лотман (урожд. Нудельман; 1889 — 1963). В семье росли еще три старшие сестры — будущий музыковед и композитор Инна Михайловна Лотман (замуж. Образцова) (1915—1999), литературовед Лидия Михайловна Лотман (1917—2011) и врач Виктория Михайловна Лотман (1919—2003). Как и его старшие сестры Юрий Лотман учился в Петришуле с 1930 по 1939 год. Затем в поступил на филологический факультет Ленинградского университета.

Военная служба

В 1940 году был призван на военную службу, служил в артиллерийском полку, входившем в части Резерва Верховного Главнокомандования, прошел всю Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 год, был контужен, награжден орденами и медалями, демобилизован в 1946 году в звании гвардии старшего сержанта.

Приглашение в Тартуский университет

После окончания университета в 1950 году уехал в Эстонию всвязи с антисемитской компанией, развязанной сталинским режимом в начале 1950-х годов. Всю свою жизнь Ю.М. Лотман проработал в Тарту; с 1954 года как преподаватель Тартуского университета: в 1960—1977 — в должности зав. кафедрой русской литературы. Докторскую диссертацию «Пути развития русской литературы преддекабристского периода» защищал в Ленинградском университете в 1961 году.

В Тартуском университете, вдали от официальной советской науки, он быстро вырос в незаурядного ученого; в 1963 году получил звание профессора и много лет заведовал кафедрой русской литературы (1960—1977). Рано заинтересовавшись семиотикой и структурализмом, применив эти новые науки к изучению русской культуры, Ю.М. Лотман, сумел объединить вокруг себя многих независимо мыслящих ученых и стал общепризнанным основателем Тартуско-московской семиотической школы, получившей широкое международное признание. В постсоветской России его имя стало одним из немногих, не запятнанных идейным сотрудничеством с тоталитарным режимом.

Как культурологу Россия обязана Ю.М. Лотману глубокими исследованиями отечественных традиций, духовной жизни и быта, преимущественно XIII—XIX вв., в частности таких фигур, как Радищев, Карамзин, декабристы, Пушкин, Лермонтов, и многих других. Здесь главная заслуга Ю.М. Лотмана в том, что он способствовал очищению этих имен от пропагандистского идеологического грима, накладывавшегося на них в течение десятилетий официальной советской наукой. Однако основным вкладом ученого в культурологию стали его труды по русской культуре во всех ее проявлениях под углом зрения семиотики, равно как и разработка собственной общей теории культуры.

Проблемы семиотики

Ю.М. Лотман рассматривает семиотику как открытую знаковую систему и структуру, включающую помимо основного «штампующего» компонента — естественного языка — множество других знаковых систем, которыми являются, в частности, все виды искусства. Одновременно культура для Лотмана — это и «текст», всегда существующий в определенном «контексте», и механизм, создающий бесконечное многообразие культурных «текстов», и долгосрочная коллективная память, избирательно передающая во времени и пространстве интеллектуальную и эмоциональную информацию.

В начале января 1970 году органы КГБ провели в квартире Ю. Лотмана обыск по делу Натальи Горбаневской. Поездки за рубеж ему были запрещены (Л. Столович. "Воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане. Структурализм с человеческим лицом").

В 1977 году Ю.М. Лотман был избран членом-корреспондентом Британской академии наук; в 1987 г. - членом Норвежской академии наук; в 1988 г. - акакадемиком Шведской королевской академии наук и член Эстонской Академии наук.

В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных передач «Беседы о русской культуре». Во время "перестройки" участвовал в политической жизни Эстонии. В октябре 1988 года был избран в совет уполномоченных Народного фронта Эстонии (Пресс-центр Народного конгресса).

В 1993 году Юрий Лотман стал лауреатом Академической премии им. А.С. Пушкина за свои исследования - «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» и «Роман А.С. Пушкина „Евгений Онегин“.

Перед своей смертью, уже потерявший зрение, ученый надиктовал ученикам свою последнюю работу — «Культура и взрыв» (М., 1992), в которой попытался с позиции семиотики наметить различия между «взрывными» социокультурными процессами в России, с ее противоречивой дихотомийной культурой, и западной цивилизацией с более плавным и менее разрушительным развитием.

Юрий Михайлович Лотман скончался в Тарту 28 октября 1993. Похоронен на кладбище Раади в Тарту.

Награды

- Медаль «За боевые заслуги».

- Орден Красной Звезды.

- Медаль «За отвагу».

- Орден Отечественной войны II степени.

- Орден Отечественной войны II степени.

Семья

- Oтец - Михаил Львович Лотман (1882-1942) - юрист;

- Мать - Сара Самуиловна (Александра Самойловна) Лотман (1889—1963) - зубной врач;

- Сестры:

- - Инна Михайловна (в замуж. Образцова) (1915—1999), музыковед и композитор, выпускница Петришуле 1932 года;

- - Лидия Михайловна Лотман (1917—2011) - литературовед, сотрудница Пушкинского Дома, выпускница Петришуле 1934 года;

- - Виктория Михайловна Лотман (1919—2003) - врач, выпускница Петришуле 1936 года.

- Жена - Зара Григорьевна Минц (1927—1990). - В марте 1951 года Ю. Лотман женился на коллеге по Тартускому университету З.Г. Минц. Она была тоже литературоведом, специалистом по изучению русского символизма и творчества Александра Блока, профессором Тартуского университета. В семье Лотманов родилось трое сыновей:

- - Михаил Юрьевич Лотман (р. 1952)- профессор семиотики и литературоведения Таллинского университета, член Рийгикогу (Эстонского парламента) в 2003—2007 годах, председатель городского собрания Тарту с 2011 года;

- - Григорий Юрьевич Лотман (р. 1953) - эстонский художник;

- - Алексей Юрьевич Лотман (р. 1960) - биолог, член Рийгикогу (Эстонского парламента) в 2007—2011 годах.

Труды

- Лекции по структуральной поэтике (1964);

- Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1 (1970);

- Структура художественного текста (1970);

- Анализ поэтического текста. Структура стиха (1972) (монография);

- Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 2 (1973);

- Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973);

- Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий (1980);

- Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя (1981);

- Культура и взрыв (1992);

- Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). (1993);

- Диалог с экраном (1994; совместно с Ю. Цивьяном).

Статьи и исследования по русской литературы

- «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века;

- "Образы природных стихий в русской литературе - А.С.Пушкин. Ф.М. Достоевский. А. А. Блок";

- "Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция";

- Об «Оде, выбранной из Иова», Михаила Васильевича Ломоносова;

- "Александр Николаевич Радищев — поэт-переводчик";

- "Поэзия 1790—1810-х годов";

- Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в Дружеском литературном обществе;

- А. Ф. Мерзляков как поэт;

- Сатира Воейкова «Дом сумасшедших»;

- «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской литературе;

- Кто был автором стихотворения «На смерть К. П. Чернова»;

- Аутсайдер пушкинской эпохи;

- Неизвестный текст стихотворения А. И. Полежаева «Гений»;

- Поэтическая декларация Лермонтова («Журналист, читатель и писатель»);

- Лермонтов. Две реминисценции из «Гамлета»;

- Из комментария к поэме «Мцыри»;

- О стихотворении М. Ю. Лермонтова «Парус» (1990) (совместно с З. Г. Минц);

- Заметки по поэтике Тютчева;

- Поэтический мир Тютчева;

- Тютчев и Данте. К постановке проблемы;

- «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока (1964) (совместно с З. Г. Минц);

- Блок и народная культура города;

- О глубинных элементах художественного замысла (К дешифровке одного непонятного места из воспоминаний о Блоке);

- В точке поворота;

- Поэтическое косноязычие Андрея Белого;

- Стихотворения раннего Пастернака. Некоторые вопросы структурного изучения текста;

- Анализ стихотворения Б. Пастернака «Заместительница»;

- «Дрозды» Б. Пастернака;

- Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») (1990) (совместно с М. Ю. Лотманом);

- Пути развития русской прозы 1800—1810-х гг.;

- Клио на распутье (1988);

- Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени (1958);

- «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII — начала XIX в.;

- О слове «папорзи» в «Слове о полку Игореве»;

- Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах киевского периода;

- Ещё раз о понятиях «слава» и «честь» в текстах киевского периода;

- «Звонячи в прадѣднюю славу»;

- О понятии географического пространства в русских средневековых текстах;

- Литература в контексте русской культуры XVIII века:

- Роль и место литературы в сознании эпохи;

- О жизни, которая не умещалась в литературу, и литературе, которая становилась жизнью;

- Литература и читатель: жизнь по книге;

- Классицизм: термин и (или) реальность;

- Жизнь текста в пространстве между кистью художника и зрением аудитории.

- «Езда в остров любви» В. К. Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века;

- Пути развития русской просветительской прозы XVIII века;

- Архаисты-просветители;

- Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века:

- Спор о бессмертии души и вопросы революционной тактики в творчестве Радищева;

- Радищев и проблема революционной власти;

- Политическое мышление Радищева и опыт Французской революции;

- Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву»;

- Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в Москву»;

- В толпе родственников (О книге Георгия Шторма «Потаённый Радищев. Вторая жизнь „Путешествия из Петербурга в Москву“»);

- «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу;

- Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII — начала XIX столетия;

- Проблема народности и пути развития литературы преддекабристского периода;

- Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский;

- Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель;

- П. А. Вяземский и движение декабристов;

- «Два слова постороннего» — неизвестная статья П. А. Вяземского;

- Основные этапы развития русского реализма (1960) (совместно с Б. Ф. Егоровым и З. Г. Минц);

- Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов;

- О русской литературе классического периода (Вводные замечания);

- «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова;

- Художественное пространство в прозе Гоголя;

- О Хлестакове;

- Городничий о просвещении;

- О «реализме» Гоголя;

- Сюжетное пространство русского романа XIX столетия;

- Два устных рассказа Бунина (К проблеме «Бунин и Достоевский»);

- «Человек, каких много» и «исключительная личность» (К типологии русского реализма первой половины XIX в.);

- Дом в «Мастере и Маргарите»;

- Александр Сергеевич Пушкин;

- Пушкин. Очерк творчества;

- Идейная структура «Капитанской дочки»;

- К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина (Проблема авторских примечаний к тексту);

- Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело»;

- Посвящение «Полтавы» (Адресат, текст, функция);

- Пушкин и "Повесть о капитане Копейкине" (К истории замысла и композиции «Мёртвых душ»);

- Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе;

- Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи;

- Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830);

- Из истории полемики вокруг седьмой главы «Евгения Онегина» (1963);

- О композиционной функции «десятой главы» «Евгения Онегина» (1987);

- Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822);

- Пушкин и М. А. Дмитриев-Мамонов;

- Две «Осени»; Николай Михайлович Карамзин;

- Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803);

- Поэзия Карамзина;

- Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (К генезису исторической концепции Карамзина);

- «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры (1984) (совместно с Б. А. Успенским);

- Колумб русской истории;

- «О древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века;

- Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции.

Переводы

- Jurij Lotman. Kultūros semiotika: straipsnių rinktinė / sudarė Arūnas Sverdiolas; iš rusų kalbos vertė Donata Mitaitė. Vilnius: Baltos lankos, [2004] (Vilniaus spauda). XV, 366, [1] p. (Atviros Lietuvos knyga: ALK, ISSN 1392—1673). Tir. 2000 egz. ISBN 9955-00-091-0;

- «Aleksandr Sergejevitš Puškin» (monograafia). Tõlkinud Piret Lotman. Eesti Raamat, Tallinn 1986; 2., täiendatud trükk: Varrak (kirjastus), Tallinn 2003, 332 lk; ISBN 9985307569; 3. trükk: Varrak 2006, 332 lk; ISBN 9985312767;

- «Kultuurisemiootika: tekst — kirjandus — kultuur». Tõlkinud Pärt Lias, Inta Soms, Rein Veidemann. Olion, Tallinn 1991, 422 lk; ISBN 545000480X; 2. trükk: Olion 2006, 360 lk; ISBN 9789985664841;

- «Semiosfäärist». Koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul. Järelsõna «Semiootika piiril»: Peeter Torop. Sari Avatud Eesti Raamat, Vagabund, Tallinn 1999, 416 lk; ISBN 9985835379;

- «Kultuur ja plahvatus». Tõlkinud Piret Lotman. Järelsõna: Mihhail Lotman. Varrak, Tallinn 2001, 232 lk; ISBN 9985304780; 2. trükk: Varrak 2005, 232 lk; ISBN 998531008X;

- «Vestlusi vene kultuurist: Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. sajandi algul» I—II. Tõlkinud Kajar Pruul. 1. köide: Tänapäev, Tallinn 2003, 368 lk; ISBN 9985621239; 2., parandatud trükk 2006, 368 lk; ISBN 9985621239. 2. köide: Tänapäev, Tallinn 2006, 288 lk; ISBN 9985621239;

- «Filmisemiootika». Tõlkinud Elen Lotman. Varrak, Tallinn 2004, 172 lk; ISBN 9985308352;

- «Kunstilise teksti struktuur». Tõlkinud Pärt Lias, järelsõna: Peeter Torop. Sari Avatud Eesti Raamat, Tänapäev, Tallinn 2006, 574 lk; ISBN 9985623916;

- «Valik kirju». Koostanud ja järelsõna: Marek Tamm. Tõlkinud Jüri Ojamaa ja Maiga Varik. Loomingu Raamatukogu 2007, nr 8/9, 104 lk; ISBN 9789949428076;

- «Hirm ja segadus. Esseid kultuurisemiootikast». Koostanud Mihhail Lotman, tõlkinud Kajar Pruul. Varrak, Tallinn 2007, 167 lk; ISBN 9789985314340;

- «Kultuuritüpoloogiast». Tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere; toimetanud Silvi Salupere. Sari Avatud Eesti Raamat, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2011, 184 lk; ISBN 9789949195480.

Память

- 6 октября 2007 перед зданием библиотеки Тартуского университета был открыт памятник Ю.М. Лотману. Скульптор Мати Кармин, архитектор Андрес Лунге (В Тарту открыли памятник Юрию Лотману, статья с фото.В Тарту открыли памятник Юрию Лотману.)

Ссылки

- Страница Юрия Лотмана в электронной библиотеке «VIVOS VOCO!»;

- «Пушкин» в электронной библиотеке «ImWerden»;

- Книги Юрия Лотмана в электронной библиотеке «Гумер»;

- Lotmaniana Tartuensia;

- Страница Юрия Лотмана в Галерее Международного общества философов;

- Михаил Леонович Гаспаров «Лотман и марксизм» //Доклад на Третьих Лотмановских чтениях (РГГУ, декабрь 1995 г.);

- Работа тартуской семиотической школы Ю. М. Лотмана.

Труды Ю. М. Лотмана

- Лотман Ю. М. Заметки по поэтике Тютчева;

- Лотман Ю. М. Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Два голоса»;

- Лотман Ю. М. Звонячи в прадеднюю славу;

- Куклы в системе культуры;

- «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века;

- Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики;

- Лотман Ю. М. Устная речь в историко-культурной перспективе;

- Лотман Ю. М. Слово и язык в культуре просвещения;

- Беседы о русской культуре.

См. также

- Тартуско-московская семиотическая школа.

Литература

- Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. — 384 с.

- Егоров Б. Ф. Личность и творчество Ю. М. Лотмана // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. — СПб.: Искусство-СПб., 1995;

- [1]

- Л. Столович. "Воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане. Структурализм с человеческим лицом".